modernismo

MODERNISMO

En el contexto de la literatura en español, se conoce como modernismo a un movimiento literario fundamentalmente poético, desarrollado entre el siglo XIX y el XX (1880-1920) y que se comprende como la forma hispánica de la crisis universal de las letras y el espíritu que caracterizó la entrada en la contemporaneidad.

El modernismo se caracterizó por la rebeldía creativa, un refinamiento un tanto aristocratizante y narcisista, así como un culturalismo cosmopolita, pero su aporte más importante a las letras hispanas fue su profunda renovación del lenguaje. Tanto así, que los autores latinoamericanos por primera vez influían en los peninsulares y les marcaban la pauta, en lo que se conoció como “La vuelta de las carabelas”.

De esta manera, los poemas modernistas tendían al lenguaje culto, a valorar los temas americanos e indígenas, pero al mismo tiempo profesaban una devoción por París y por la cultura cosmopolita, así como por la mujer y el amor idealizado. Sin embargo, en sus versos se puede percibir la desazón característica del romanticismo, su angustia y profunda melancolía. A menudo se acusó a sus poemas de ser escapistas, de rechazar la sociedad y preferir la fantasía.

El inicio del modernismo se suele ubicar en 1888 con la publicación del poemario Azul… del poeta nicaragüense Rubén Darío, cuya repercusión en la literatura hispana fue gigantesco. Inicialmente, el término con que se designó a los seguidores de esta corriente (“modernistas”) fue empleado peyorativamente, pero a medida que fue esgrimido con orgullo insolente por estos poetas, terminó convirtiéndose en el nombre del movimiento.

Ver también: Existencialismo.

Contexto histórico del modernismo

El modernismo profesa un potente desacuerdo con la cultura burguesa imperante en la época, lo cual hace del movimiento un heredero del posromanticismo del siglo XIX, similar a las corrientes artísticas del Art Noveau (Francia y Bélgica), Modern Style (Inglaterra), Sezession (Austria), Jugenstil (Alemania), Liberty (EEUU) y Floreale (Italia).

Según algunos teóricos, el modernismo no fue sólo un movimiento literario, sino también un reflejo artístico de una vertiente mucho mayor, una crisis espiritual de Occidente que inició con el siglo XX y duró hasta la Primera Guerra Mundial. Dicha crisis consistiría en el deseo de la creación de orden en un mundo inarmónico e inestable, y coincide con la implantación definitiva del capitalismo como modelo económico y social, así como la decadencia de las monarquías y los grandes imperios, la mayoría de los cuales se disolvería durante el siglo XX.

Autores y obras del modernismo

La lista de autores y obras modernistas es sumamente extensa, ya que todos los países hispanoamericanos participaron del movimiento, así como la misma España. Sin embargo, una lista de los más conocidos incluye a los siguientes:

- Rubén Darío (nicaragüense, 1867-1916), poeta, periodista y diplomático, considerado fundador del modernismo con su poemario .. (1888), y célebre por sus poemarios Prosas profanas (1896), Cantos de vida y esperanza. Los cisnes y otros poemas (1905) y sus libros de prosa Los raros (1896), Peregrinaciones(1901) y Historia de mis libros (1916), entre muchísimas otras obras.

- Leopoldo Lugones (argentino, 1874-1938), poeta, ensayista y periodista de fuerte raigambre nacionalista, precursor del relato fantástico y de ciencia ficción rioplatense. Se suicidó ingiriendo cianuro. Sus obras poéticas más célebres son Las montañas del oro (1897) y Los crepúsculos del jardín (1905), de fuerte influencia simbolista.

- José Martí (cubano, 1853-1895), político, periodista, pensador, filósofo y poeta, fundador del Partido Revolucionario Cubano, murió durante la Guerra de Independencia Cubana, luego de haber viajado por todo el continente y haber escrito una obra poética y en prosa de muchísimo valor, en la que destacan las crónicas de Nuestra América (1891) y las poesías de Edad de oro (1878-1882) y Flores del destierro (1878-1895).

- José Asunción Silva (colombiano, 1865-1896), poeta y viajero, de obra breve pero importante, en la que destaca El libro de versos (1923, póstumo). Se suicidó de un tiro en el corazón a los 30 años.

- Amado Nervo (mexicano, 1859-1895), periodista, poeta y diplomático, es célebre por su amistad con Oscar Wilde en París y por sus obras El bachiller (novela, 1895) y los poemarios Perlas negras, Místicas (1898) y La amada inmóvil (póstuma, 1922).

- Delmira Agustini (uruguaya, 1886-1914), poeta proveniente de sectores pudientes de la sociedad, cuya educación le permitió figurar a pesar de las discriminaciones machistas de la época. Destacan en su obra El libro blanco (1907), Los cálices vacíos (1913) y Correspondencia sexual (póstuma, 1969).

- Manuel Machado (español, 1874-1947), poeta y dramaturgo, hermano del célebre poeta Antonio Machado, publicó una extensa obra poética en la cual destacan Alma (1902), Los cantares (1905) y El mal poema (1909), entre muchos otros.

- Manuel Díaz Rodríguez (venezolano, 1871-1927), ensayista, novelista y cuentista, entre cuyas obras más relevantes están las novelas Ídolos rotos (1901) y Sangre patricia (1902), así como los ensayos Prosas del arte, justicia y devoción (1918) y Entre las colinas en flor (1935).

Última edición: 11 de enero de 2019. Cómo citar: "Modernismo". Autor: María Estela Raffino. Para: Concepto.de. Disponible en: https://concepto.de/modernismo/. Consultado: 21 de julio de 2019.

AUTORES

- jose asuncio silva

- guillermo valencia castillo

- eduardo castillo

- baldomero sanin cano

JOSE ASUNCIO SILVA

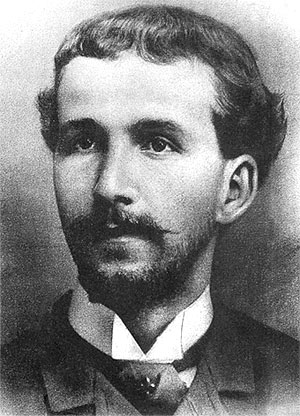

José Asunción Silva

(Bogotá, 1865 - 1896) Poeta colombiano. En la historiografía literaria suele reconocérsele como el gran iniciador del modernismo hispanoamericano, tendencia literaria que alcanzaría su culminación en la obra del nicaragüense Rubén Darío.

José Asunción Silva

Dotado de una gran sensibilidad humana y artística y de una notable inteligencia, tuvo una formación literaria precoz, resultado de un ambiente familiar cultivado y creativo: José Asunción Silva era hijo del escritor costumbrista y acomodado comerciante Ricardo Silva, un hombre elegante, de refinado gusto y descendiente de aristocráticos granadinos emparentados con el general Francisco de Paula Santander. Doña Vicenta Gómez, hermosa dama bogotana y madre del poeta, era hija del diputado Vicente Antonio Gómez Restrepo, quien desempeñó importantes labores en los primeros años de la República de la Nueva Granada y falleció tempranamente.

De los hijos del matrimonio Silva-Gómez sólo llegaron a edad adulta José Asunción, Elvira y Julia, falleciendo en la infancia Alfonso, Inés y Guillermo. Esta temprana relación con la muerte marcaría al poeta. Ya a los dos años de edad, José Asunción tenía fama de prodigio en Bogotá. Parece ser que a esa edad ya sabía leer, escribir e incluso pintar.

Algo que sin duda marcó su infancia y juventud fueron las tertulias literarias que su padre organizaba, bien en la casona del barrio de La Catedral, bien en el almacén dedicado a la venta de objetos suntuosos. A estas tertulias asistían no sólo miembros del grupo El Mosaico (escritores costumbristas como José Manuel Marroquín, José María Vergara y Vergara, Salvador Camacho Roldán, Ricardo Carrasquilla y José David Guarín, entre otros), sino también las amistades que don Ricardo Silva cultivaba dentro de la política. Radical sin fanatismo, fue amigo de José María Samper, Rufino José Cuervo y su hermano Ángel, Jorge Isaacs, Francisco Javier Zaldúa y Teodoro Valenzuela.

En enero de 1869 José Asunción ingresó al Liceo de la Infancia, dirigido por don Ricardo Carrasquilla. Como el niño de tres años recién cumplidos ya sabía leer y escribir, no entró al primer curso sino a dos más avanzados, al lado de compañeros que le aventajaban en edad como José María Rivas Groot, Andrés de Santamaría y Juan Evangelista Manrique. En este colegio uno de sus institutores, Nicolás Esguerra, lo apodaría con el mote de "José Presunción". El 2 de marzo de 1870 nació Elvira Inés Silva Gómez, quien llegaría a ser la más cercana confidente de su hermano. Aunque los biógrafos insisten en describir a José Asunción como un niño triste, tímido e introvertido, sus poesías dedicadas a su infancia recuerdan con nostalgia y dulzura este periodo.

En febrero de 1871 José Asunción Silva ingresó en el Colegio de San José, regentado por Luis María Cuervo, hermano mayor de Ángel y Rufino José. Conoció por entonces a Alirio Díaz Guerra, a quien lo uniría una fuerte amistad. Rafael Pombo, amigo de su padre, le hizo llegar un ejemplar de "El cuervo", de Edgar Allan Poe.

Fue la relación con Rafael Pombo y con Jorge Isaacs una de las más duraderas y fecundas, tanto para José Asunción como para Elvira Silva. A los diez años, con motivo de su primera comunión, escribió un poema sobre el tema. En 1877 Silva y otros niños ingresaron al Liceo de la Infancia, esta vez regentado por el presbítero Tomás Escobar, pariente de doña Vicenta Gómez; tres años más tarde, concluidos sus estudios, abandonó el colegio, que terminó clausurado por un ruidoso proceso en el que tomó parte activa el ya entonces virulento escritor José María Vargas Vila.

La vida apacible de esos años dio un vuelco para los Silva: la situación económica de la familia, aunque aún holgada, fue golpeada primero por las drásticas medidas del gobierno radical y, después, por la pérdida de buena parte de la herencia de don Ricardo Silva, debida a los pleitos con sus primos Suárez Fortoul. Terminado el bachillerato, el futuro poeta hubo de atender el almacén familiar. Cuenta Enrique Santos Molano, autor de la biografía más completa que se ha escrito sobre el poeta: "José Asunción Silva armó detrás del mostrador un laboratorio imponderable de observación social y psicológica. Examinaba con penetración rigurosa las personas que entraban de compras, de mirones o de visitantes a Ricardo Silva; espiaba sus gestos, estudiaba sus gustos, procesaba sus opiniones, acechaba sus peculiaridades, sus virtudes, sus defectos, y los anotaba en su memoria de ordenador y en un cuaderno. Detrás del mostrador acrecentó sus conocimientos, devoró cantidades de libros y procuró mantenerse informado de los movimientos literarios, artísticos y políticos de Europa".

A los dieciséis años parece ser que tuvo su primer amor; al menos así se intuye en dos de sus poemas, pues, como es bien sabido, en este campo mostró siempre el más caballeroso y férreo mutismo. La vida amorosa del poeta es un misterio, siempre acompañado de los más disparatados rumores que van desde una hija secreta, la morbosa garçonière de la calle 19, hasta su afeminamiento (lo llamaron el "Casto José"), pasando por la infamante historia del amor incestuoso con su hermana Elvira.

Silva en una imagen de 1894

En 1881 don Ricardo Silva, que ya empezaba a sentir los acosos de la tiflitis que lo llevaría a la tumba, compró la finca Chantilly en Chapinero, donde tantos momentos de alegría y tristeza viviría el poeta; en esa época Silva intentó reunir de nuevo al Mosaico. Bajo el título de Intimidades se conoce el grupo de poemas escritos entre agosto de 1880 y mayo de 1884 y que, regalados por el bardo a Paquita Martín, se conservan en la Biblioteca Nacional en copia manuscrita hecha por ella. Alguna influencia de Gustavo Adolfo Bécquer se alcanza a percibir en estos tempranos versos, que se alternan con traducciones de Victor Hugo o de Pierre-Jean de Béranger.

En noviembre de 1883 don Ricardo Silva imprimió su libro Artículos de costumbres y regaló el manuscrito, con bella dedicatoria, a su hijo José Asunción; un mes más tarde se protocolizó su emancipación económica y se comenzó a planear el viaje a París, donde residía desde hacía muchos años el tío abuelo del poeta, don Antonio María Silva Fortoul. Primero viajó el padre, en abril de 1884, y, tras su regreso, salió rumbo a Europa José Asunción, el 23 de octubre, llegando a París en los primeros días de diciembre.

José Asunción Silva permaneció un año en el viejo continente, donde asistió a cursos del afamado neurólogo Jean-Martin Charcot, que tanto le servirían para la descripción de personajes y comportamientos. En París (adonde llegó cuando su tío abuelo ya había muerto) se encontró con los hermanos Cuervo, con quienes entabló tertulias literarias. En 1885 conoció a Stéphane Mallarmé; el encuentro con este poeta cuarentón y aún desconocido fue en el apartamento de Mallarmé, en la calle de Roma. Hacia agosto viajó a Londres, donde admiró la pintura de los prerrafaelitas y copió como ejercicio el cuadro de Waller El duelo. Tras un rápido viaje por Holanda, Bélgica, Italia y Suiza, regresó a París, y en diciembre de 1885 se encontraba de nuevo en Bogotá.

Recién llegado, se enteró del cuantioso robo al Almacén Ricardo Silva. La familia se había mudado a Chantilly. Por entonces formó parte del grupo de poetas de La Lira Nueva, presentado por José María Rivas Groot. En la célebre antología (introducción para unos, antesala del modernismo para otros), Silva figura entre los 35 reseñados, junto a autores como Candelario Obeso, Fidel Cano, Ismael Enrique Arciniegas y Julio Flórez. De José Asunción Silva se publicó en esta edición el mayor número de poemas, lo que sirve en parte para demostrar la importancia que se le dio ya en vida, desmintiendo el tendencioso invento de su supuesto anonimato.

Casi simultáneamente se publicó El Parnaso colombiano, gran antología en la cual la muestra de Silva, aunque menor en número, no es menos significativa: "Las crisálidas" y "Las golondrinas" fueron los poemas publicados y supusieron su verdadero lanzamiento literario. Por esa época, en casa de Antonio José ÑitoRestrepo, vecino de Chantilly en Chapinero, se conocieron José Asunción Silva yBaldomero Sanín Cano, un antioqueño cuatro años mayor que él con quien mantendría una larguísima y fecunda amistad, una intimidad intelectual.

La guerra de 1885 y el grave deterioro de la moneda hicieron cancelar a don Ricardo Silva su segundo viaje a Europa y regresó, por Barranquilla, el 27 de agosto. A pesar de la herencia dejada por su tío y de la reputación que tenía el almacén, los negocios de la familia Silva continuaron su inexorable descenso. Invitado por Alberto Urdaneta, José Asunción Silva participó en la Primera Exposición Nacional de la Escuela de Bellas Artes de Colombia, que tuvo como sede el Colegio de San Bartolomé, con el cuadro Un duelo, en la galería de autores contemporáneos, con el número 875. Por ese entonces Elvira Silva era ya una de las mujeres más bonitas y solicitadas de Bogotá. Prueba de ello son las frecuentes reseñas que la prensa hizo de su participación en diferentes bailes y festejos. Memorable fue el baile que Leo S. Kopp ofreció y en el que destacaron Elvira, acompañada del conde italiano Gloria, y José Asunción Silva con la bella Isabel Argáez.

Don Ricardo Silva falleció la noche del 1 de junio de 1887, en la casa 93 de la calle 12. Pero no fue solamente la triste pérdida lo que ensombreció y transformó totalmente el ambiente familiar; al asumir José Asunción la dirección de los negocios paternos, descubrió que hasta entonces su familia había vivido en una falsa bonanza, basada en créditos respaldados únicamente en la confianza que los acreedores tenían en don Ricardo y que tal vez no era ''heredable''.

Pero el poeta no se amilanó: decidió renovar el negocio y diversificarlo, invirtiendo en tierras cafeteras, abriendo una sucursal de Ricardo Silva e Hijo llamada Almacén de Cuelgas y revolucionando la publicidad con poemas-anuncio o bien con enormes letreros nunca vistos en los diarios capitalinos. Leyó en este año de 1888 tres libros claves: El crepúsculo de los dioses, de Friedrich Nietzsche; La dama gris, deHermann Sudermann, y Le bon heure, de Sully Prudhomme, y empezó los borradores de una serie de novelas que pensaba reunir bajo el título común deCuentos negros, que aparecieron en periódicos de la época. Entre 1889 y 1891, Silva escribió buena parte de su más conocida poesía, como el Nocturno II, y también, en prosa, La protesta de la Musa.

1891 fue uno de los años más terribles en la vida del poeta: el 6 de enero de 1891 su hermana Elvira cayó enferma de neumonía, según el diagnóstico del doctor Josué Gómez, y falleció cinco días más tarde. La partida de defunción fue firmada por el cura de la catedral, Rafael María Carrasquilla. Entre los poemas que se dijeron en honor de Elvira Silva después del sepelio, sobresalió el escrito por Jorge Isaacs, amigo muy cercano de la familia. La muerte de su hermana fue, tal vez, el golpe más fuerte sufrido por José Asunción hasta entonces. Cubrió el cadáver de su adorada hermana y confidente con lirios y rosas y lo ungió con perfumes.

Por varios días, José Asunción Silva no pudo levantarse de la cama, y cuando por fin volvió a sus negocios, llegaron a cobrarle el entierro y no tenía en caja ni los seiscientos pesos de la deuda. La situación fue tal que hasta miembros de su familia llegaron a humillarlo; doña Vicenta achacaba la ruina al afán de Silva por los versos. Se acumularon hasta 52 ejecuciones judiciales en su contra. Todos los bienes, sin exceptuar las joyas de su madre ni los muebles de su casa, acabarían en manos de los acreedores.

No obstante, el poeta no escatimó esfuerzos para revivir la antigua prosperidad: escribió cartas de hasta 103 páginas a los acreedores; cambió mercancía por las deudas contraídas e incluso escribió un cuento para promocionar los pianos Apollo con sordina que él vendía. En 1893 se vio obligado a mudarse del elegante barrio de La Catedral al más modesto de Las Aguas. En compañía de Baldomero Sanín Cano se dedicó al periodismo a tiempo completo, escribiendo para El Telegrama, entre otras, la columna ''Casos y Cosas''".

El entonces vicepresidente de la República Miguel Antonio Caro, influido tal vez por doña Vicenta y su antigua amistad con don Ricardo Silva, nombró secretario de la legación colombiana en Caracas a José Asunción Silva, acto ratificado con la firma del ministro de Relaciones Exteriores Marco Fidel Suárez, el 5 de mayo de 1894. En agosto Silva, ya famoso en todo el país, fue recibido de manera apoteósica en Cartagena; en una mañana llegó a tener hasta quince visitas; la gente recitaba de memoria sus poemas y el presidente Rafael Núñez y doña Soledad Román lo acogieron en su casa del Cabrero, de visita. Llegó a Caracas el día 11 de septiembre. Allí no fue menor la acogida que tuvo, no por su cargo diplomático, sino por ser figura destacada de la intelectualidad latinoamericana.

En la capital venezolana, aparte de los abrumadores deberes diplomáticos, debido a la inoperante actitud del embajador, el general José del Carmen Villa, José Asunción Silva se dedicó a intercambiar ideas con intelectuales venezolanos, a pulir susCuentos negros y a escribir una nueva novela titulada Amor. Inexplicablemente, en diciembre de 1894 solicitó una licencia para "ir a pasar un mes a Bogotá". Embarcó en el vapor francés Amérique el 21 de enero del año siguiente y, una semana más tarde, el barco encalló frente a Bocas de Ceniza; tras varias horas de zozobra los viajeros fueron rescatados, mas no el equipaje, perdiéndose con ello la mayor parte de la obra literaria del poeta.

De nuevo en Bogotá, la "maldita pobreza" lo seguía acorralando; pero no por ello Silva desmayó en su intento por progresar y volvió a volcar sus energías de una manera feliz en dos actividades: la reconstrucción de su obra literaria, principalmente de la novela De sobremesa, y la construcción y montaje de una fábrica de baldosines, cuya formulación química había patentado. Consiguió máquinas y oficinas, buscó socios y suscriptores para conseguir el capital necesario, pero el dinero nunca apareció.

En la noche del 23 de mayo de 1896, tras una velada íntima organizada por doña Vicenta, José Asunción Silva se retiró a su habitación, y a la mañana siguiente fue hallado muerto sobre su cama. El poeta se había suicidado de un tiro en el corazón; se cuenta que había preguntado a un médico la localización exacta de dicho órgano. Fue enterrado en Bogotá, en el cementerio destinado a los suicidas.

Obras de José Asunción Silva

A pesar de ser considerado como uno de los grandes de la literatura, la obra de José Asunción Silva no es muy extensa. Se ha querido encuadrar al gran poeta colombiano en el romanticismo y en el modernismo, pero en realidad nos encontramos ante un poeta excepcional con características singulares. Más que romántico, es un posromántico poderosamente influido por Bécquer y Edgar Allan Poe; se resiste a incorporarse a la corriente modernista que acaudilla Rubén Darío, pero es por sus calidades un precursor y hasta un iniciador del modernismo.

Una primera etapa de su producción está marcada por el romanticismo; así lo demuestra su libro Intimidades, que recogió poemas escritos entre los catorce y los dieciocho años de edad. La obra incluye 59 composiciones (por lo menos dos de ellas en forma fragmentaria), de entre las cuales más de 33 permanecían inéditas. Este libro constituye, tal vez, la fuente más rica de la obra escrita en verso por el poeta colombiano (los poemas sólo fueron publicados en su totalidad en 1977).

En esos primeros escritos, Silva afianza su voluntad de poeta. Desde el primer poema, Las ondinas, se anuncia el tono general, una obra de gótico romanticismo, de textos lúgubres llenos de misterio; el mundo del poeta es el mundo de los muertos, de la luna, de las "húmedas neblinas...", como cita Eduardo Camacho Guizado.

Dice Silva en su prólogo de 1882 al poema Bienaventurados los que lloran de Federico Rivas Frade (1858-1922) que Bécquer y sus imitadores "encierran en poesías cortas, llenas de sugestiones profundas, un infinito de pensamientos dolorosos". Juan Gustavo Cobo Borda afirma que este prólogo debe leerse a su vez como autobiografía y poética de Silva, que "entiende la poesía como una actividad cercana a lo religioso, como plegaria o rezo, susurro o confidencia". Por lo menos cuatro composiciones de Intimidades son versiones de textos de Víctor Hugo. Silva quiere evadir la realidad santafereña y se refugia en su soledad para ir en busca del más allá, de los "paraísos imaginarios" que le sugiriera Baudelaire.

José Asunción Silva (retrato de Luis Núñez Borda)

Sin embargo, es El libro de versos la obra considerada de mayor relevancia en la producción literaria del poeta. Un primer gran tema de esta compilación poética lo constituye la infancia, que frente al presente negativo y doloroso parece ser la época más feliz de la vida; pero también existen otras preocupaciones: el poeta y su pasado histórico. La evocación de su infancia personal se hace reflexión épica sobre el pasado histórico latinoamericano, sobre su futuro y su presente. Al pie de la estatua es un poema dedicado al Libertador Simón Bolívar, en el cual el prócer se dirige al poeta. Éste es el único poema que Silva escribe sobre América y que muestra su naciente preocupación histórica y política.

En "Infancia", Silva plasma sus vivencias de niño; aparecen los personajes de los cuentos infantiles: Caperucita, Barba Azul, Gulliver o el ratón Pérez. El vate colombiano describe aquí sus años de escuela, sus juegos, las historias de la abuela, los paseos al campo... Miguel de Unamuno sugirió que el poeta busca la muerte sólo por la imposibilidad de seguir siendo niño: "El mundo le rompió con el sueño la vida".

Una segunda preocupación de Silva la constituye el amor, como se aprecia en elNocturno II ("Poeta, di paso...") y en el Nocturno. La pretendida ambigüedad de sus sensaciones íntimas, especialmente en relación con su hermana Elvira, expresadas a raíz de la muerte de ésta en el famoso Nocturno III, ha sido apasionadamente comentada por la crítica; a pesar de todo, y a pesar también de la caprichosa elaboración de los versos, el prodigioso conjunto de este Nocturno III de ritmo tetrasilábico es un monumento lírico indiscutible. En una tercera instancia de esteLibro de versos, Silva quiere abarcar distintos temas; aquí se recuerdan sus composiciones Un poema y Vejeces. En la última sección, Silva nos revela todo su desengaño del mundo y su pesimismo, como lo anunciara el título de su poemaCeniza o Día de difuntos.

Otro libro unitario en la obra de Silva lo constituye Gotas Amargas. En esta obra las intenciones poéticas de Silva son diferentes y de claro contenido satírico. Existen otros poemas de Silva de tono satírico no incluidos en estas trece Gotas, como por ejemplo Psicopatía de El libro de versos. Al parecer, Silva dio poca importancia a estos poemas, que no consideraba dignos de su talento.

La sátira abarca temas tales como la literatura de la época, a la que Silva califica de sensiblerías "semi-románticas". También son tema de mofa la afectación intelectual, los poetas "grandiosos y sibilinos", los lectores que confunden la literatura con la vida, las creencias religiosas de su sociedad y de su tiempo, así como sus convenciones sociales, morales y sexuales. Los poemas dispersos, recogidos bajo el título de Versos varios, son traducciones y versiones de poemas europeos (franceses en su gran mayoría), así como poemas juveniles y unos pocos posteriores a El libro de versos.

La narrativa: De sobremesa

De sobremesa se considera la obra precursora de la novela modernista. El texto nace de una sugerencia que le hace su amigo Emilio Cuervo Márquez, quien insta a Silva a escribir una novela sobre Bogotá; el poeta responde que escribirá la novela cuando Bogotá cuente con más de medio millón de habitantes, es decir, cuando los bogotanos hayan superado su estrecha mentalidad provinciana. Sin embargo, Silva se decide, y De sobremesa pasa de ser una novela sobre Bogotá a la novela de un bogotano que reside en París.

En la novela el protagonista, José Fernández, reúne a un grupo de intelectuales en su casa para leer y comentar, después de la cena, su diario de viaje luego de su retorno de Europa. La figura de José Fernández constituiría el modelo del héroe modernista: mezcla de sibarita y poeta decadente. El personaje no encuentra límite a sus ansias y ambiciones, no excluye la vivencia de ninguna sensación o experiencia y hace del erotismo su estética. Silva, a través del personaje, hace una descripción de lo que él denominara sus cuatro almas: el artista, que se refugia en el pasado clásico encontrando vulgar lo contingente; el filósofo escéptico y nada pragmático; el gozador, que hastiado de los placeres vulgares, va en busca de placeres más profundos y refinados; y, finalmente, el analista, que discrimina sus sensaciones para vivenciarlas con mayor intensidad.

José Fernández aparece como el sosías de Silva. Las similitudes entre autor y creación resultan sorprendentes: el poeta y el personaje (también poeta) pasan una temporada en Europa; los dos son igualmente nihilistas; como José Fernández, Silva vive obsesionado por la imagen de una mujer (María Bashkirtseff o Elvira Silva); y los dos poetas comparten las mismas opiniones sobre su oficio: "yo no quiero decir sino sugerir, y para que la sugestión se produzca es preciso que el lector sea un artista", afirma el personaje de la novela.

La frágil Helena, por su parte, es la imagen de la mujer ideal, que para Edgar Allan Poe debía ser "joven, hermosa y muerta"; pero encontramos también en De sobremesa la idea de la mujer fatal, mejor representada por lo que Fernández llama "las siete horizontales". Éstas son: Marie Lagendre, la más sensual de sus amantes; Nelly, una muchacha adinerada de Chicago; la colombiana Consuelo; Olga, una baronesa alemana; Julia Musellaro, la hembra mediterránea; Nini Rousset, sexo puro; y, finalmente, Constanza Landsier. Por otro lado, Fernández, como el pirata Barba Azul, asesina a las siete mujeres olvidándolas, cuando después del coito éstas le provocan un asco incontenible.

POESIA

VIDEO

Vida y Obra de José Asunción Silva

https://www.youtube.com/watch?v=KQ5mGM8NuLU

GUILLERMO VALENCIA CASTILLO

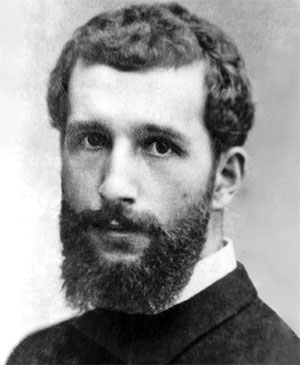

Guillermo Valencia

Poeta y político colombiano

Nació el 20 de octubre de 1873 en Popayán, Colombia.

Hijo de Joaquín Valencia Quijano y Adelaida Castillo Silva. Huérfano desde los diez años, gracias a su hermano mayor consiguió estudiar en el colegio de San José De LaSalle.

Sobresalió como humanista, escritor, polemista, político, orador académico y parlamentario, diplomático y hombre de estado.

Fue jefe del partido conservador además de desempeñar diversos cargos públicos y aspirar dos veces, sin éxito, a la presidencia de su país.

Poeta de rica imaginación en sus notas se observa un cristianismo activo operante; en sus versos se hacen presentes el misterio, la melancolía y la nostalgia. En Poesías (1898), libro que después tituló Ritos (1899) y reeditó ampliado en Londres (1914), reunió lo mejor de su obra. En el año 1924 publicó Catay, colección de poemas chinos que tradujo de la versión francesa de La flûte de jade (1879), de Franz Toussaint.

Casado con Josefina Muñoz Muñoz, con quien tuvo cinco hijos.

Guillermo Valencia falleció en Popayán el 8 de julio de 1943.

De Ritos

Leyendo a Silva

Vestía traje suelto, de recamado biso,

en voluptuosos pliegues de un color indeciso,

y en el diván tendida, de roho terciopelo,

sus manos, como vivas parásitas de hielo,

sostenían un libro de corte fino y largo,

un libro de poemas delicioso y amargo.

De aquellos dedos pálidos la tibia yema blanda

rozaba tenuamente con el papel de Holanda,

por cuyas blancas hojas vagaron los pinceles

de los más refinados discípulos de Apeles:

era un lindo manojo que en sus claros lucía

los sueños más audaces de la Crisología:

sus cuerpos de serpiente dilatan las mayúsculas

que desde el ancho margen acechan las minúsculas,

o trazan por los bordes caminos plateados

los lentos caracoles, babosos y cansados.

Para el poema heroico se vía allí la espada

con un león por puño y contera labrada,

donde evocó las formas del cielo legendario

con sus torres y grifos un pincel lapidario.

Allí, la dama gótica de rectilínea cara

partida por las rejas de la viñeta rara;

allí, las hadas tristes de la pasión excelsa:

la férvida Eloísa, la suspirada Elsa.

Allí, los metros raros de musicales timbres:

ya móviles y largos como jugosos mimbres,

ya diáfanos, que visten la idea levemente

como las albas guijas de un río transparente.

Allí, la Vida llora, y la Muerte sonríe,

y el Tedio, como un ácido, corazones deslíe...

Allí, cual casto grupo de núbiles Citeres,

cruzaban en silencio figuras de mujeres

que vivieron sus vidas, invioladas y solas

como la espuma virgen que circunda las olas:

La rusa de ojos cálidos y de bruno cabello

pasó con sus pinceles de marta y de camello;

la que robó al piano en las veladas frías

parejas voladoras de blancas armonías

que fueron por los vientos perdiéndose una a una

mientras, envuelta en sombras, se atristaba la luna...

Aquesa, el pie desnudo, gira como una sombra

que sin hacer ruido pisara por la alfombra.

de un templo... y como el ave que ciega el astro diurno

con miradas nictálopes ilumina el Nocturno

do al fatigado beso de las vibrantes clines

un aire triste y vago preludian dos violines....

Poeta y político colombiano

Nació el 20 de octubre de 1873 en Popayán, Colombia.

Hijo de Joaquín Valencia Quijano y Adelaida Castillo Silva. Huérfano desde los diez años, gracias a su hermano mayor consiguió estudiar en el colegio de San José De LaSalle.

Sobresalió como humanista, escritor, polemista, político, orador académico y parlamentario, diplomático y hombre de estado.

Fue jefe del partido conservador además de desempeñar diversos cargos públicos y aspirar dos veces, sin éxito, a la presidencia de su país.

Poeta de rica imaginación en sus notas se observa un cristianismo activo operante; en sus versos se hacen presentes el misterio, la melancolía y la nostalgia. En Poesías (1898), libro que después tituló Ritos (1899) y reeditó ampliado en Londres (1914), reunió lo mejor de su obra. En el año 1924 publicó Catay, colección de poemas chinos que tradujo de la versión francesa de La flûte de jade (1879), de Franz Toussaint.

Casado con Josefina Muñoz Muñoz, con quien tuvo cinco hijos.

Guillermo Valencia falleció en Popayán el 8 de julio de 1943.

De Ritos

Leyendo a Silva

Vestía traje suelto, de recamado biso,

en voluptuosos pliegues de un color indeciso,

y en el diván tendida, de roho terciopelo,

sus manos, como vivas parásitas de hielo,

sostenían un libro de corte fino y largo,

un libro de poemas delicioso y amargo.

De aquellos dedos pálidos la tibia yema blanda

rozaba tenuamente con el papel de Holanda,

por cuyas blancas hojas vagaron los pinceles

de los más refinados discípulos de Apeles:

era un lindo manojo que en sus claros lucía

los sueños más audaces de la Crisología:

sus cuerpos de serpiente dilatan las mayúsculas

que desde el ancho margen acechan las minúsculas,

o trazan por los bordes caminos plateados

los lentos caracoles, babosos y cansados.

Para el poema heroico se vía allí la espada

con un león por puño y contera labrada,

donde evocó las formas del cielo legendario

con sus torres y grifos un pincel lapidario.

Allí, la dama gótica de rectilínea cara

partida por las rejas de la viñeta rara;

allí, las hadas tristes de la pasión excelsa:

la férvida Eloísa, la suspirada Elsa.

Allí, los metros raros de musicales timbres:

ya móviles y largos como jugosos mimbres,

ya diáfanos, que visten la idea levemente

como las albas guijas de un río transparente.

Allí, la Vida llora, y la Muerte sonríe,

y el Tedio, como un ácido, corazones deslíe...

Allí, cual casto grupo de núbiles Citeres,

cruzaban en silencio figuras de mujeres

que vivieron sus vidas, invioladas y solas

como la espuma virgen que circunda las olas:

La rusa de ojos cálidos y de bruno cabello

pasó con sus pinceles de marta y de camello;

la que robó al piano en las veladas frías

parejas voladoras de blancas armonías

que fueron por los vientos perdiéndose una a una

mientras, envuelta en sombras, se atristaba la luna...

Aquesa, el pie desnudo, gira como una sombra

que sin hacer ruido pisara por la alfombra.

de un templo... y como el ave que ciega el astro diurno

con miradas nictálopes ilumina el Nocturno

do al fatigado beso de las vibrantes clines

un aire triste y vago preludian dos violines....

POESIA

VIDEO

Biografía de https://www.youtube.com/watch?v=4KjA0La42VsGuillermo Valencia

EDUARDO CASTILLO

Eduardo Castillo

(Zipaquirá, 1889 - Santa Fe de Bogotá, 1938) Poeta, traductor, narrador y periodista cultural colombiano que tuvo gran influencia en la poesía de su tiempo y en poetas más jóvenes, como Eduardo Carranza. Considerado por la crítica como "un gran poeta menor", Eduardo Castillo ha sido enmarcado en la segunda generación modernista y también en "la generación del Centenario" (1910).

Eduardo Castillo

Además de poeta, Eduardo Castillo fue secretario particular de Guillermo Valencia y colaboró en la revista Cromos por cerca de veinte años, fue un lúcido traductor de poemas del portugués, francés, italiano e inglés y escribió sobre autores tan diversos como Maurice Maeterlinck, Oscar Wilde, Anatole France, Amado Nervo,José Eustasio Rivera o León de Greiff. Como traductor, se dedicó especialmente a las obras de Edgar Allan Poe, Baudelaire y Verlaine.

De estos últimos extrajo uno de los temas centrales de su obra, la "fiebre nocturna satánica". Su obra oscila entre la nostalgia de un paraíso perdido y la tentación diabólica. De allí resulta una rara mezcla de deseo carnal y de pureza que, unida a un claro sentimiento religioso, hacen de su poesía un delicioso híbrido entre erotismo y misticismo. Al lado de esos versos de inspiración baudeleriana, Eduardo Castillo escribió otros tal vez más ingenuos y cándidos, en los que de repente se muestra absolutamente optimista. Esta faceta de Castillo, que contrasta con la simbólica, canta escenas de la vida pastoril o canciones navideñas.

Castillo logró conciliar el acento romántico con las bondades del modernismo: reflexión ensimismada, sencillez, abatimiento, tensión erótica, exhortación mística y satanismo. En su obra destaca El árbol que canta (poesía, 1928), y el póstumoCuentos inéditos (2000). Su enfermedad terminal lo obligó a una curación clínica con morfina, cuando ya estaba además afectado por la cegera

POESIA

VIDEO

Caricias (poema) - Eduardo Castillo

https://www.youtube.com/watch?v=z7w64AFFBhc

BALDONERO SANIN CANO

Baldomero Sanín Cano

(Rionegro, 1861 - Bogotá, 1957) Prosista colombiano que desde el ensayo y la crítica contribuyó a introducir en su país el pensamiento de autores modernos. Baldomero Sanín Cano inició su larga vida intelectual en 1880 como maestro de escuela, y luego de cinco años de ejercicio se trasladó a Bogotá, donde colaboró en el periódico La Luz como comentarista de literatura y relaciones internacionales.

Baldomero Sanín Cano

Posteriormente pasó a escribir para La Nación como critico de teatro y literatura. Fue amigo personal de José Asunción Silva y contemporáneo de Guillermo Valenciay Julio Flórez. En 1905 formó parte de la Asamblea Nacional, en calidad de suplente del general Rafael Reyes, y entre 1909 y 1927 vivió en Londres dedicado a la docencia, la investigación y la traducción, constituyendo éste un periodo definitivo en su consolidación intelectual. En 1927 regresó a Colombia, en 1933 fue nombrado embajador en Argentina y en 1941 fue designado rector de la Universidad del Cauca e inició una larga colaboración con el diario El Tiempo.

Sus libros de ensayo responden a una sensibilidad y a un criterio universales de las cosas y de los hechos; obras suyas son La civilización manual y otros ensayos(1925), Indagaciones e imágenes (1926), Crítica y arte (1932), Divagaciones filosóficas y otros apólogos literarios (1934), Ensayos (1942), Letras colombianas(1944), De mi vida y otras vidas (1949), El humanismo y el progreso del hombre(1955) y Pesadumbre de la belleza (1957).

POESIA

Comentarios

Publicar un comentario